上海工艺践行手工艺非遗文化的数字积累和破圈传播

上海工艺美术职业学院紧扣国家“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”战略,对接国家传统工艺振兴与“非遗+科技、非遗+文创”发展趋势、数字基建规划以及上海数字化城市转型的目标,以手工艺非遗技术技能积累为基础,探索如何在新媒体环境下通过数字技术,积累非遗技艺,打破非遗文化小众传播的圈层,为非遗的活态传承和大众传播探索新空间。

跨界专业教学协同发展,构建现代非遗数字积累与传播开放生态

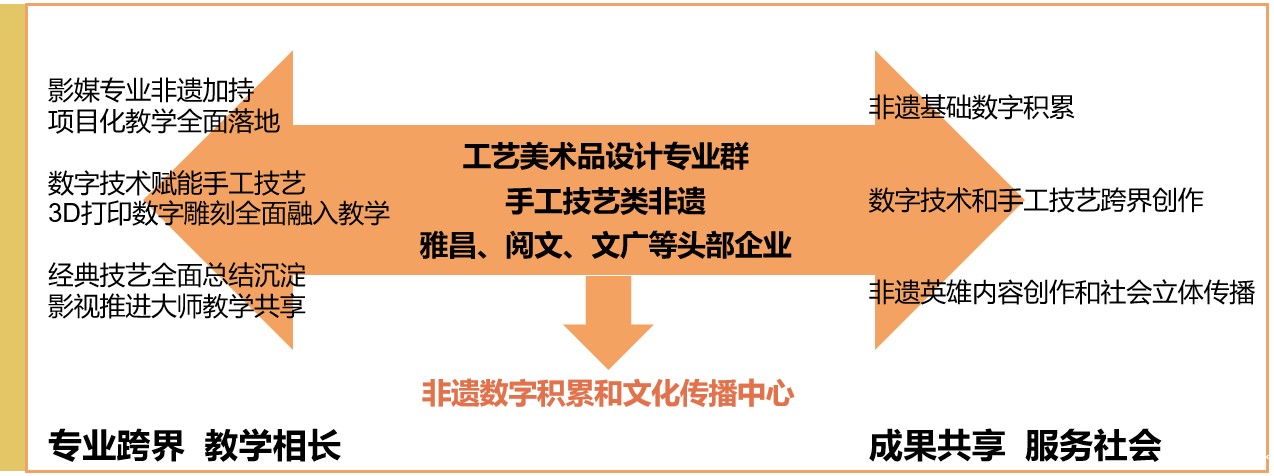

基于传统手工艺非遗发展路径和“双高”发展目标,学校将新闻传播类专业“影视多媒体技术”归入工艺美术品设计专业群,兼容专业技术和非遗文化特色,促进专业优势互补,内核升级。

建立非遗数字积累和文化传播中心,以此为抓手,将影视多媒体技术教学和非遗积累传播有机结合,以一线项目加持工作室教学,升级专业教学水准。联合龙头文化企业雅昌集团、阅文集团、上海文广集团等输出非遗文化,多维度、多形态构建手工艺非遗数字积累和文化传播开放生态。

打造领先的手工艺非遗数字积累平台,推动手工艺非遗的数据治理

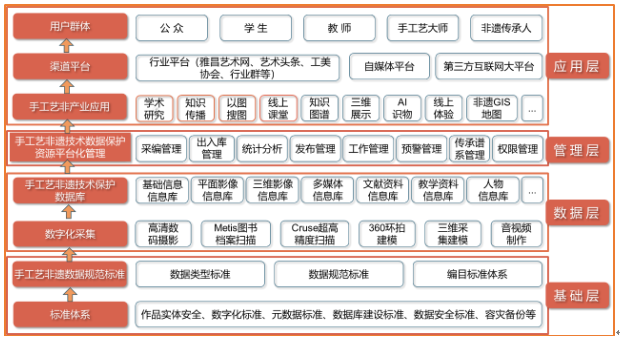

面对非遗行业数字化保护标准不健全、数据库建设体系不完善、数字化保护传播方式单一等行业痛点,学院打破行业和地域围墙,依托影视多媒体技术专业,打造包含数据管理平台和数据库在内的领先手工艺非遗数字积累平台,建立数据标准化体系,真实、系统、全面地记录多项手工艺相关内容,持续产生产业和文化价值。

平台以中华手工艺非遗的40个大类, 70个子项目,160个核心技艺为基础,以影像作为基本载体,音频、3D、图片、文字为辅助载体,全面挖掘梳理手工艺非遗的技艺特色、传承谱系、传承方式、代表作品、文献资料、保护情况,构建标准化数据库;提供数据分析、项目监测、传承人濒危预警等信息,为实现手工艺非遗的数据治理,打造数字基座。

数字赋能手工技艺,加快文化、科技深度融合

学院通过打破专业隔阂,推动数字技术和手工技艺有机融合。数字雕刻、3D扫描、3D打印技术以及3D打印实训室和CNC数控实训室有机融入木雕、玉雕、金属、首饰等专业课程体系和数字生产;非遗文化类课程亦进入专业课程体系,为学生建立坚实的文化素养基础。

建立由数字技术专家、文创政策专家、传媒专家和非遗专家构成专家矩阵,为行业提供解决方案。其中在“建党百年砖”项目中,学校将大师韩天衡的篆刻与3D扫描和打印技术相结合,在根本上解决了从大师篆刻到批量古砖烧制的核心技术难题。

打破艺术与科技的壁垒,提取非遗文化元素,进行试验创作,通过跨界和革新,促进传统文化新生。书法、音乐交互的作品《知音》使学校在与斯坦福大学、上海音乐学院的合作中大放异彩,引起学界讨论,智能跨界互动作品《万毫齐力》在国家博物馆展览,引发媒体热议。

新媒体加持非遗文化,推进“非遗+”系列跨界传播

学院在全面数字积累手工艺非遗技艺的基础上,建立“非遗+”系列立体传播新模式。

通过立足海派文化,引领长三角非遗界不断探索现代化、年轻化、多元化的传播方式,通过“故事”和“创新”进一步凸显非遗的文化和产业生态价值。

基于 “讲好中国故事、传播中国声音”的目标,学校开发创作手工艺非遗系列纪录片《海上艺匠》,在覆盖全国的电视媒体播出,激发大众的传统文化自豪感和认同感。

在疫情期间,学院联合博物馆推出线下展览,线上直播新模式,让年轻受众在线沉浸式观看馆藏级展品,与专家零距离互动。《回眸两宋——宋代士人一日迹》特展直播中,数万人同时通过“抖音”“艺术头条”等线上听课。

建立全内容生态开放平台,共建产业链协同机制,凸显学校在非遗文化传播中的开放姿态和引领地位。参与腾讯影业、阅文集团“世界遗产新文创计划”,参与推出2021贺岁片《年兽》,获得媒体报道热潮。在2020上海国际网络文学周中,学校非遗大师带领海外作家感受中国传统文化,实现互联网时代的强势文化输出。

“数字积累+技术跨界+立体传播”三位一体机制初见成效

经几年努力,学院非遗数字积累和文化传播中心与雅昌文化建立战略合作关系,推动手工艺非遗的数字积累工作。

中心以数字积累工作为基础的跨界项目《知音》在中美两地同时开展;《万毫齐力——书画动态智能展示》项目通过人机互动复原大师书法创作过程,传统文化与智能科技碰撞新火花,在国博展出引发热议。其中《回眸两宋》节目引发数万观众在线听课,相关视频播放量也超过100万次。系列纪录片《海上艺匠》也由“上海电视台纪实人文频道”多次播出。

非物质文化遗产是一个国家刻入基因的文化积淀,是民族传承的文化密码。肩负非遗传承历史使命的上海工艺美院,将发挥更强的文化自觉和责任担当,通过建立“文化+科技”“项目+教学”的标杆模式,为中国非遗文化的传承、发展贡献力量。

编辑:赵许江

相关推荐

《梦开始的地方》 上海工艺美术职业学院 :立德精艺 善美致用

上海工艺美术职业学院

花开边陲结硕果 沪滇职教共发展

“十三五”以来,上海工艺美术职业学院积极落实《职业教育东西协作行动计划(2016-2020年)》,认真贯彻沪滇合作精神,发挥学院专业特色和优势,促进滇西职业教育发展和少数民族地区传统工艺振兴。在援滇帮扶合作中,涌现出了一批优秀教职工,其中来自我校手工艺术学院玉器设计与工艺专业教师华国津就是他们的典型代表。华国津,男,民盟盟员,国家高级工艺美术师、中国工美行业艺术大师、中国玉石雕艺术大师、国家高级技

上海工艺开展“让妈妈回家帮家乡变美”对口帮扶活动

在学院对口帮扶云南过程中,发现当地留守儿童很多,而且在乡村脱贫攻坚和乡村振兴过程中,存在众多纺染织绣产品的扶贫车间和非遗工坊的传承人和绣娘年纪偏大,学历不高,缺乏系统设计知识的学习和实践,她们将传统民族服饰文化元素转化现代设计的能力往往不足等问题,通过开展非遗文创产品培训、捐助图书、对口帮扶当地院校专业建设等措施,来完成“让妈妈回家、帮家乡变美”的社会服务目标。

以美育锻造技艺 以德育淬炼青春

近年来,国家推出强有力的传统工艺振兴计划,上海市也提出“五大中心、四大品牌”建设需求,培养高水平复合型的艺术设计人才成为新的时代诉求。在此背景之下,上海工艺美术职业学院结合自身专业特色,以城市更新专业群建设为抓手,承担教育部现代学徒制试点项目,构建“双情境、四阶段、螺旋式”学徒成长体系,开展人才培养模式创新与实践。在人才培养目标上,强调技艺并重,力求实现“一专多能、有专有能”。在人才培养方式上,坚

携笔从戎建功军营 扎根西部潜心育人

张宇鹏,出生在内蒙古自治区赤峰市的一个小山村里,父母皆是普普通通的农民。2014年就读于上海工艺美术职业学院视觉艺术学院,2016年-2018年服役于中国武警第二机动总队机动第一支队,2018年9月退役,于2019年6月毕业,很幸运的成为了新疆的一名特岗教师,作为一名退伍军人,从校园到军营,再从校园重新回到校园,改变的是身份,不变的是忠于祖国、热爱奉献的心。

从非遗技艺培训入手 上海工美职院的精准扶贫之路

上海工艺美术职业学院发挥60多年专业办学特色和优势,通过对西部地区非遗传承人群的技艺培训、教育支持、产业对接、留守儿童关怀四个方面开展精准扶贫,助力乡村振兴,促进民族传统工艺的传承与创新。